乳酸菌を毎日の生活に取り入れたいと思っても、「一日どれくらい摂ればいいのか?」と迷ってしまう方は多いのではないでしょうか。私自身、腸活を始めたばかりの頃はヨーグルトや乳酸菌飲料、サプリに含まれる菌数の違いに戸惑い、何をどれくらい続ければ良いのか判断がつきませんでした。乳酸菌は体に蓄積される成分ではなく、数日以内に体外へ排出されるとされているため、毎日どのように取り入れるかがとても重要になります。

この記事では、研究やメーカーの一次情報から示されている“現実的な目安量”をもとに、食品別の乳酸菌数、サプリを活用する際の考え方、摂りすぎの注意点、そして効果を高める摂取タイミングまで、あなたが今日から無理なく実践できる形で整理しました。腸活は、難しい知識よりも「あなたの体に合う方法を、無理なく続けること」が何より大切です。乳酸菌との上手な付き合い方を、いっしょに見つけていきましょう。

この記事を読んでわかること

- 乳酸菌の一日摂取量に「明確な基準」がない理由

- 整腸作用が得られやすいとされる菌数の目安

- ヨーグルト・乳酸菌飲料・サプリの菌数の違い

- 摂りすぎた場合に起こりやすいお腹の不調と対策

- 効果を高める摂取タイミングと、無理なく続けるコツ

乳酸菌の「1日の摂取量目安」はどれくらいか

乳酸菌を健康維持のために意識して摂りたいと考えるとき、最初に気になるのが「一日にどれくらい摂れば十分なのか」という点だと思います。結論からお伝えすると、乳酸菌には国や学会による正式な“摂取基準量”は存在しません。そのため、研究データやメーカーの一次情報を参考にしながら、目的に応じた「現実的な目安」を知ることが大切です。

乳酸菌に明確な基準がない理由として、まず乳酸菌は特定の栄養素のように体内で濃度維持が必要なものではなく、腸内に“住みつく”というより、多くが数日以内に排出されるとされている点があります(一般的な腸内細菌研究より)。また、菌株ごとに特徴が大きく異なるため、同じ菌数でも作用に違いが見られることが根拠として挙げられます。こうした理由から、公的な摂取基準は設定されていないのです。

乳酸菌の推奨量に明確な基準がない理由

乳酸菌は食品やサプリとして摂取しても、すべてが腸に届くわけではありません。胃酸や胆汁により一部が死滅しますが、死菌(加熱殺菌菌体)も腸に働く可能性があると報告されており、「生菌・死菌」どちらも有用性が示されています(複数の大学研究より)。そのため、摂取後の“定着量”に個人差が生じ、明確な数値を設定しにくいのです。

一方で、メーカーの一次データでは、整腸作用を示す機能性表示食品の多くが、1日100億個以上の乳酸菌を摂取する設計になっていることが見られます。これは「腸に一定量の乳酸菌が届くことで、便通やお腹の状態が整いやすくなる」と考えられているためです。

整腸効果を得るための“菌数”はどれくらい?

一般的な乳酸菌研究では、1日あたり100億〜500億個程度の摂取が目安にされることが多いとされています。これらはあくまでも「研究やメーカーが採用している量」ですが、私が読んできた論文や機能性表示食品の設計を見ても、だいたい同じゾーンに収まっている印象があります。

ただし、少量でも効果が得られたという研究も存在し、逆に数百億〜1000億個以上の大量摂取で作用が認められた報告もあります。つまり「多ければ良い」とも「少なければ意味がない」とも言い切れず、継続することが最も重要という点は多くの研究で共通しています。

毎日一定量を続ける習慣こそが、腸内環境を整える近道というわけです。

食品・飲料・サプリで摂取量が変わる背景

同じ「乳酸菌100億個」でも、食品とサプリでは摂りやすさが大きく異なります。たとえば、ヨーグルト100gに含まれる乳酸菌はおよそ10億個ほどとされています(メーカー公式データより)。これだと、100億個を摂ろうとすると1日に10個食べる計算になり、現実的ではありません。

一方で、乳酸菌飲料には1本で数十億〜200億個以上の製品もあります。サプリになると、1粒に数十億〜数百億個を含むものも珍しくなく、効率よく摂取できます。このように食品ごとの乳酸菌含有量の違いは、製造方法や菌株の特性、発酵条件などによって大きく変わるのです。

「どの食品を選べば必要量に届くのか」を知ることは、無理のない腸活を続けるうえで非常に大切です。

ポイントまとめ

- 乳酸菌には国の正式な摂取基準は存在しない

- 研究やメーカーの一次情報では、1日100億〜500億個 がよく採用されている

- 効果は菌株や個人差により変わり、数字だけで判断しないことが大切

- ヨーグルトだけでは必要菌数に届きにくく、飲料やサプリが補助的に役立つ

- 最も重要なのは「毎日続ける習慣」

乳酸菌を摂りすぎるとどうなる?

乳酸菌を健康維持のために取り入れていると、「摂りすぎても大丈夫なのかな?」という疑問を持つ方が多くいます。結論からお伝えすると、乳酸菌そのものを過剰に摂って重大な害が出るケースは極めて少ないとされています。実際、乳酸菌は腸内に長期間留まるタイプではなく、余剰分は便として排出されるため、体内に蓄積しにくい性質があります。ただし、安全だからといって完全に無視してよいわけではありません。量や体質によっては一時的な不調が生じることがあり、注意したいポイントを知っておくことが大切です。

乳酸菌そのものは過剰でも問題が出にくい理由

乳酸菌は食品由来の善玉菌として扱われ、薬品のような強い作用を持っていません。消化管を通過しても、多くは一定期間で体外へ排出されるため、体内に残って溜まるといった心配が少ないと報告されています(メーカー公式情報および腸内細菌研究の一般知見より)。そのため、通常の食品・サプリの使用範囲であれば、乳酸菌の過剰摂取が大きな健康被害を引き起こす可能性は低いと考えられています。

また、乳酸菌は体質や腸内環境の違いによって働きが変わることが知られています。菌株ごとに特性が異なるため「摂りすぎ=強い作用が出る」という単純な関係にはなりません。こうした理由から、乳酸菌は比較的安全性の高い成分として扱われています。

摂りすぎで起こり得るお腹の張り・下痢・不快感

安全性が高い一方で、摂りすぎが原因で一時的にお腹がゆるくなる、ガスが増える、腹部の張りを感じるといったケースがあります。これは乳酸菌が腸内で活動する際に、体質や既存の腸内フローラとの兼ね合いでガス産生が起こりやすくなるためと説明されています。とくに、もともと腸がデリケートな方や、便通に変動が出やすい方は影響を感じやすいかもしれません。

また、急激に大量の乳酸菌を摂った場合、腸内環境が一時的に変化し、体が慣れるまで軽い不調が起こることもあります。このような症状が続く場合は、いったん摂取量を減らす、別の菌株に切り替える、または医療機関に相談することをおすすめします。

脂質・糖分の過剰摂取に注意する必要があるケース

「摂りすぎ注意」の最も大きなポイントは、乳酸菌そのものではなく、乳酸菌を含む食品に付随する脂肪や糖分です。たとえば、甘い乳酸菌飲料や濃厚タイプのヨーグルトを大量に摂ると、脂質や糖質の過剰摂取につながり、肥満・血糖値上昇・生活習慣病リスクに影響する可能性があります(メーカー公式情報および公的健康指標より)。

とくに、飲むヨーグルトや乳酸菌飲料は手軽な反面、1本あたりの砂糖量が多い製品もあるため、摂取量を調整する意識が大切です。乳酸菌は健康に役立つとされていますが、食品全体の栄養バランスも含めて考えることが重要です。

加えて、腸の弱い方は乳酸菌飲料の酸味成分が刺激になりやすい場合もあります。体調に合わせて製品を選び、必要であればサプリメントの利用も一つの方法です。サプリなら糖分・脂質をほぼ含まず、菌数を調整しやすい利点があります。

ポイントまとめ

- 乳酸菌そのものの過剰摂取で強い副作用が出ることは少ない

- 腸が敏感な人は、お腹の張り・下痢・ガス増加などが起こる場合がある

- 最も注意すべきなのは「乳酸菌食品の脂質・糖質の摂りすぎ」

- 甘い乳酸菌飲料は砂糖量に注意

- 不調が続く場合は量を減らすか、医療専門職に相談すること

食品別「乳酸菌の含有量」比較

乳酸菌を毎日摂り続けるためには、食品ごとの「どれくらい菌数が含まれているのか」を知ることがとても大切です。同じ乳酸菌食品でも、含まれている菌数は製品によって大きく異なります。私自身、腸活を始めた頃はヨーグルトと乳酸菌飲料の菌数差に驚いたことがあり、目安量を理解して選ぶことの重要性を実感しました。ここでは、日常的に取り入れやすい食品の乳酸菌含有量を整理しながら、摂取量をイメージしやすくまとめていきます。

ヨーグルト100gの平均乳酸菌数

↓こちらもチェックしてみてください↓

一般的なプレーンヨーグルトには、1mLあたり約1000万個の乳酸菌が含まれていることがメーカーの公式情報で示されています。この数値から計算すると、100gのヨーグルト1個でおよそ10億個の乳酸菌を摂取できることになります。ヨーグルトは続けやすく、日々の腸活に取り入れやすい食品ですが、研究で採用されやすい「1日100億個以上」を目指す場合、ヨーグルト10個分が必要となり現実的ではありません。

このため、ヨーグルトは「毎日の腸活の土台」としては優秀でも、「乳酸菌摂取量を効率よく増やす」という点では不足しがちになります。とはいえ、乳酸菌以外の栄養(たんぱく質やカルシウム)も取れるため、習慣づくりとしては大変おすすめです。乳酸菌の“一部をヨーグルトで補う”という発想で続けるのが理想的です。

乳酸菌飲料(ヤクルト等)の菌数の目安

乳酸菌飲料は、ヨーグルトよりも高濃度の菌数が含まれている特徴があります。たとえば、市販の65mL入りの乳酸菌飲料には、1本あたり約200億個の乳酸菌が含まれる製品も存在します(メーカー公式データより)。この菌数は、ヨーグルト20個分に相当する計算になります。

また、乳酸菌飲料は「菌株が特定されている」製品が多く、乳酸菌がどのような働きを持つか確認しやすいのも利点です。毎日飲みやすく、手軽に菌数を増やしたい場合に非常に優れた選択肢といえます。

ただし、糖分が多い製品もあるため、摂取量は1〜2本程度に抑えるのが理想的です。砂糖量が気になる方は、“低糖タイプ”や“無糖ヨーグルト+サプリ”の組み合わせも検討してみるとよいでしょう。

こちらの記事もチェックしてみてください↓

R-1 乳酸菌の数はどれくらい?効果を最大限に活かすためのポイント

高菌数タイプ(1日1兆個など)の特徴と選び方

近年は、1日で1兆個以上の乳酸菌を摂取できる高菌数タイプの製品も増えてきました。これらはサプリメントだけでなく、粉末飲料や濃縮タイプの乳酸菌食品など、さまざまな形式があります。高菌数タイプのメリットは、少量で多くの菌数を補えるため、日々の摂取目標を容易に達成できる点です。

ただし、菌数が多いからといって必ずしも効果が高くなるとは限りません。重要なのは「菌株の特性」と「目的に合う働きを持っているか」という視点です。同じ乳酸菌でも、整腸作用が得意、免疫の働きを支える、脂肪に関する研究データがある——など、得意分野が異なります。

高菌数タイプを選ぶ際は、以下を意識しましょう。

- 菌株名(例:L. gasseri、B. longum など)が明記されているか

- その菌株に関する一次情報(機能性表示食品・論文)が確認できるか

- 添加物・糖分が過剰でないか

菌数だけに惑わされず、「目的に合った菌株を適切な量で続ける」という考え方が何より大切です。

ポイントまとめ

- ヨーグルト100g=約10億個の乳酸菌

- 乳酸菌飲料には 1本で数十億〜200億個 の製品もある

- 高菌数タイプは少量で多く摂れるが、菌株の特性の確認が重要

- 乳酸菌は“菌数”よりも“続けやすさ”と“目的との相性”が大切

- 糖分・脂質の多い食品は量の調整が必要

乳酸菌サプリ・整腸剤の摂取量ガイド

乳酸菌を毎日しっかり取り入れたいと考えるとき、サプリメントや整腸剤はとても頼りになる存在です。私自身も、忙しくて食事だけでは乳酸菌が十分に摂れないと感じた時期にサプリを取り入れたことで、無理なく腸活を続けやすくなった経験があります。ここでは、サプリの乳酸菌量の目安や選び方、食品との併用の考え方を整理していきます。

サプリは数十億〜数百億個を手軽に補給できる理由

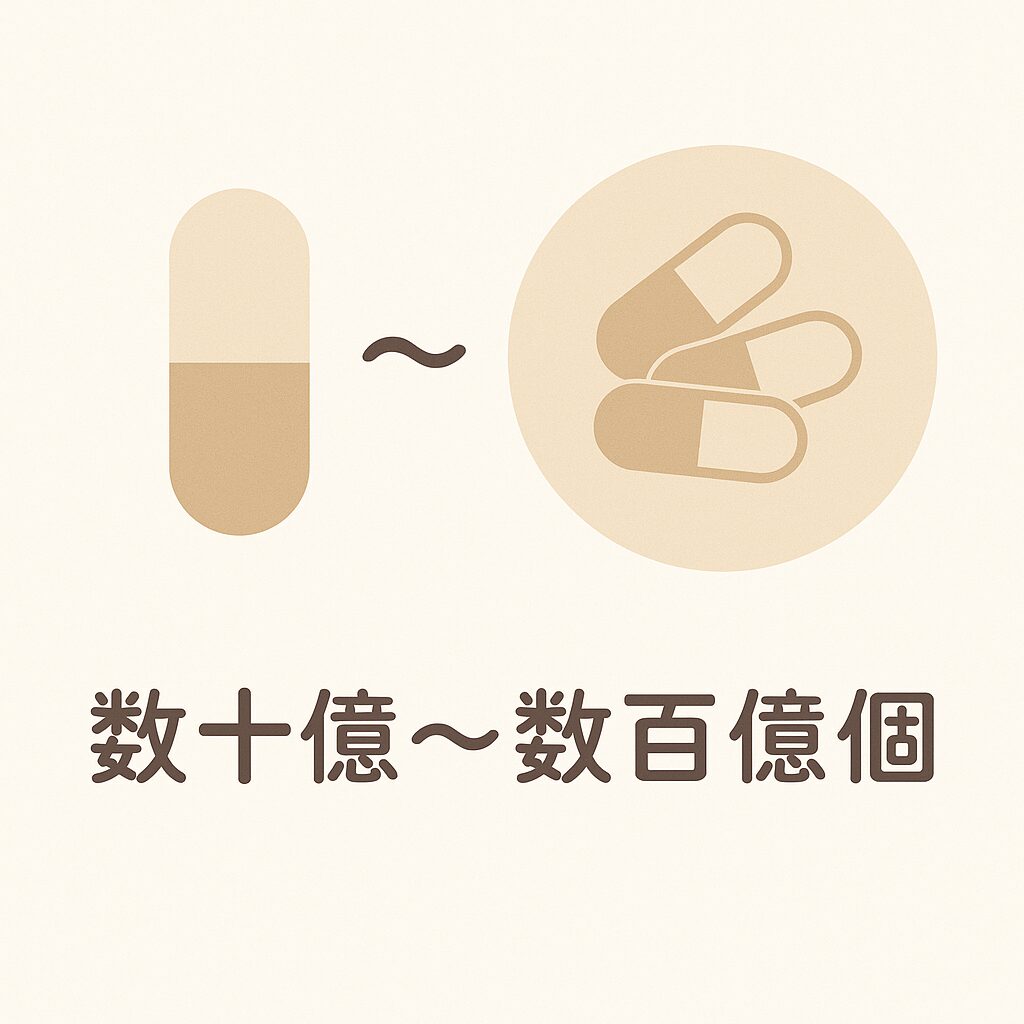

乳酸菌サプリの大きな特徴は、必要な菌数をコンパクトに摂れることです。一般的なサプリメントでは、1粒に数十億〜数百億個の乳酸菌が含まれており、メーカー公式情報でも「1日あたりの推奨量としてこの規模の菌数が設定されている」例が多く見られます。

食品で同じ量を摂ろうとすると、ヨーグルトや発酵食品を大量に食べる必要がありますが、サプリであれば1〜3粒程度で必要量を満たしやすく、多忙な生活の中でも継続しやすいのが魅力です。特に、整腸作用が期待される乳酸菌は研究で“1日100億個以上”の摂取設計が多いため、食品のみでの補給に限界を感じている方にとっては大きな助けになります。

また、近年は“死菌タイプ(加熱殺菌乳酸菌)”のサプリも広く利用されており、胃酸の影響を受けにくく、安定して腸に届きやすいとされています。生菌・死菌いずれも「腸にとって役立つ可能性がある」と報告されているため、目的に合わせて選びやすい点もメリットです。

生きたまま腸まで届く加工・菌株の確認ポイント

乳酸菌サプリを選ぶ際には、菌株名や加工技術が明記されているかを必ずチェックしたいところです。とくに「生きたまま腸に届く」と表現されるタイプは、耐酸性のある菌株や特殊なコーティング技術が使われる場合があります。メーカーの一次情報では、腸まで届く加工技術はさまざまな研究によって裏付けがあり、菌株によっても耐性が大きく異なります。

選び方の目安としては、以下のポイントが挙げられます。

- 菌株名(L. gasseri、B. breve、L. plantarum など)がしっかり記載されているか

- 耐酸性や腸溶性加工の技術について説明があるか

- 機能性表示食品や一次データ(研究報告)が確認できるか

- 過剰な糖質・脂質・添加物が少ないか

また、「菌数」と同じくらい大切なのが“菌株の目的”です。整腸作用をサポートする菌株、花粉症などのアレルギーに関する研究が多い菌株、脂肪に関する作用が報告されている菌株など、得意分野は異なります。サプリを選ぶ際は、あなたの目的に合った菌株かどうかを確認することが重要です。

サプリと食品の併用バランス

サプリは非常に便利ですが、「食品と併用して良いのか?」という質問をよくいただきます。結論としては、食品とサプリの併用は問題ありません。むしろ、ヨーグルトなどの発酵乳製品には乳酸菌以外にもたんぱく質やカルシウムなどの栄養が含まれるため、健康的な腸活を続けるためには双方をバランスよく取り入れることが理想的です。

以下のような組み合わせは特に続けやすくおすすめです。

- 朝:ヨーグルト100g(約10億個)

- 夜:乳酸菌サプリ1〜2粒(数十億〜数百億個)

このようにすることで、食品のメリットとサプリのメリットを両立させながら、1日100億個以上の乳酸菌摂取が無理なく叶いやすくなります。

もちろん、摂りすぎによる糖質・脂質の影響を避けたい場合は、サプリ中心に切り替えるという方法もあります。食品・サプリのどちらが優れているということではなく、あなたのライフスタイルに合わせて選択すれば大丈夫です。

ポイントまとめ

- サプリは1粒で 数十億〜数百億個 の乳酸菌を摂れる

- 菌株名や加工技術が明記されたサプリを選ぶのが安全

- 菌数よりも「目的に合う菌株選び」が重要

- 食品とサプリの併用は問題がなく、むしろ続けやすい

- 糖分・脂質の摂りすぎが気になる場合はサプリ中心も選択肢

乳酸菌の効果を高める摂取タイミングと続け方

乳酸菌を取り入れるうえで、「飲む時間はいつが最適?」「続けるコツは?」と迷う方はとても多いと思います。私自身、腸活を始めたころは朝食前・食後・就寝前のどれが良いのか試行錯誤を繰り返しました。結論からお伝えすると、乳酸菌は薬ではないため、摂取タイミングに厳密な決まりはありません。ただし、目的に応じて“より取り入れやすい時間帯”は存在します。ここでは、研究や一次情報を参考にしながら、無理なく続けられる方法を整理していきます。

乳酸菌は「いつ飲む?」に明確な正解がない理由

乳酸菌は食品に含まれる成分として扱われるため、体内で働くメカニズムは薬とは違います。胃腸でゆっくり吸収される成分ではなく、腸内環境に“影響を与える存在”として働くため、摂る時間を厳密に分けても、体内での吸収量や効果に決定的な違いが出るわけではないとされています。

また、乳酸菌は生きたまま腸に届くタイプでも、死菌(加熱殺菌菌体)でも、「腸に入った後の働き」が重要とされており、時間帯よりも毎日継続して摂ることがはるかに大切です。この点は多くの研究でも共通している見解です。

そのため、「朝にヨーグルトを食べる習慣が続けやすい」「夜にサプリを飲むのが楽」など、あなたの生活スタイルに合わせたタイミングで構いません。乳酸菌は“続けられる時間”がベストタイミングという考え方が基本です。

血糖値・コレステロール対策目的なら食後が良いとされる背景

乳酸菌の摂取タイミングに関して、例外的に“食後の方が適している”とされるケースがあります。それは、血糖値や脂質代謝に関する働きを目的とする場合です。これらの研究では、乳酸菌を食後に摂取した方が、食事由来の脂質・糖質の吸収に関わる経路の影響を受けやすいとされており、食後の取り入れ方が推奨されることがあります(メーカー公式研究より)。

また、食後の胃の状態は胃酸の濃度が下がりやすく、生菌タイプの乳酸菌にとっては生き残りやすい環境になると言われています。生菌にこだわりたい方にとっては、食後や間食のタイミングは相性が良いといえます。

ただし、これはあくまで「より良い可能性がある」というレベルであり、食後以外が悪いわけではありません。日常生活で無理なく取り入れられる時間帯を優先してください。

毎日続けるための実践アドバイス

乳酸菌の最大のポイントは、“毎日続けること”に効果の期待が集まっているという点です。腸内細菌は日々変動しており、乳酸菌は腸に住みつきすぎず、数日以内に排出されるとされています。そのため、1回大量に摂取するよりも、毎日少しずつでも継続する方が理想的です。

続けるためのコツとして、以下のような方法があります。

- 朝食のルーティンにヨーグルトを加える

- 夕食後にサプリを1粒飲む習慣をつくる

- 乳酸菌飲料は“1日1本”と決めておく

- 糖質の高い製品は量や回数を調整する

- 発酵食品(味噌・キムチ等)と組み合わせる

また、体調によっては乳酸菌食品の酸味や脂質が負担になることもあるため、無理に食べ続ける必要はありません。そうした場合、サプリや粉末タイプに切り替えることで安定して継続しやすくなります。

腸活は短期で大きな変化が出るものではなく、数週間〜数か月の継続で体調の変化を感じやすいとされています。焦らず、あなたの体に合ったペースで続けていきましょう。

ポイントまとめ

- 乳酸菌に厳密な摂取タイミングはない

- 毎日続けられる時間帯が“ベストタイミング”

- 血糖値・脂質対策なら食後が推奨されるケースもある

- 重要なのは「大量より継続」

- ヨーグルト・飲料・サプリは生活に合わせて組み合わせてOK

代表的な乳酸菌・ビフィズス菌と摂取量の考え方

乳酸菌という言葉はとても広い範囲を指し、実際にはさまざまな菌株が存在します。さらに、腸内で重要な働きをする「ビフィズス菌」も乳酸菌と並んで語られることが多いため、両者の違いや摂取量の考え方を知ることはとても大切です。私自身、腸活を学び始めた頃は乳酸菌の種類が多くて混乱しましたが、特性を理解すると“どの菌をどれくらい摂ればよいか”が見えてきます。ここでは、代表的な菌株の特徴と、摂取量の考え方を整理していきます。

ビフィズス菌は大腸に多く存在し、食品では補給しにくい理由

ビフィズス菌は、ヒトの大腸に最も多く存在する善玉菌の一つです。メーカー公式情報では、腸内のビフィズス菌は1兆〜100兆個とされ、乳酸菌(1億〜1000億個)よりも桁違いに多いことが示されています。この大きな差からも、ビフィズス菌が腸内環境の維持にどれほど重要かがわかります。

しかし、ビフィズス菌は酸素が苦手な“偏性嫌気性”の性質を持ち、食品として生きたまま腸に届けることがとても難しいとされています。ヨーグルトや発酵乳製品には基本的にビフィズス菌は多く含まれておらず、食品での補給には限りがあります。そのため、ビフィズス菌を意識して摂りたい場合はサプリメントの方が適していることが多いのです。

近年は、腸まで届く加工を施したビフィズス菌製品や機能性表示食品も増えており、目的に合わせて選べる幅が広がっています。

ガセリ菌SP株・LG21など機能性株の“研究量”の目安

乳酸菌には数多くの菌株が存在しますが、「特定の働きに関する研究が多い菌株」を知ることで、あなたの目的に合った選択がしやすくなります。

代表的なものとして、以下の菌株がよく知られています。

- ガセリ菌SP株(L. gasseri SBT2055)

機能性表示食品として、内臓脂肪の低減に関する研究が複数報告されています。100gのヨーグルトを1日1個食べる設計で研究が行われており、継続摂取による変化が示唆されています。 - LG21乳酸菌(L. gasseri OLL2716)

胃の中で生き残る耐性が特徴で、ピロリ菌の活動に影響を与える可能性があると報告されています。研究では、ヨーグルト2個/日を12週間続けた条件で胃内細菌の変化がみられた例があります。 - ビフィズス菌(B. longum など)

大腸に多く、整腸作用に関する研究が豊富。サプリとして摂りやすく、乳酸菌と併用されるケースが多いです。

こういった研究に共通しているのは、1日あたりの“摂取量”が明確に設定されている点です。多くの機能性表示食品では、菌数にして数十億〜100億個以上の乳酸菌が目安になっています。

したがって、乳酸菌の摂取量を考えるときは

「どの菌株が、どれくらいの量で研究に使われているか」

を判断軸にすると失敗がありません。

菌数より「目的に合う菌株」を選ぶ重要性

乳酸菌の世界には、菌数の多さをアピールする製品もありますが、実際には菌数だけで効果の大小を判断することは難しいです。理由は以下の通りです。

- 菌株ごとに働きが違う(例:整腸・免疫・脂質に関する研究など)

- 生菌・死菌どちらも有用性があり、菌数の意味が変わる

- 腸内環境は個人差が大きく、菌数より“合うかどうか”の方が影響しやすい

そのため、適切な摂取量を考える際は、以下の順番で判断すると迷いにくくなります。

- 目的(整腸・免疫・脂質代謝など)を明確にする

- その目的に関する研究がある菌株を選ぶ

- 研究で使用されている摂取量を確認する

- 継続しやすい食品・サプリで補う

乳酸菌は“菌数ありき”ではなく、「目的に合う菌株×続けやすい量」で考えることが本質的なポイントです。

ポイントまとめ

- ビフィズス菌は大腸に多く、食品では摂りにくいがサプリで補いやすい

- ガセリ菌SP株、LG21乳酸菌などは研究条件が明確で指標にしやすい

- 菌数の多さより「目的との相性」が重要

- 乳酸菌選びは“菌株の特性”と“継続しやすさ”で判断する

- 研究で使われる摂取量(例:100億個以上)が参考になる

まとめ|あなたに合う「乳酸菌の1日摂取量」の考え方

ここまで、乳酸菌の摂取量の目安・食品やサプリでの違い・菌株の選び方・続け方などを詳しく整理してきました。最後に、あなたが今日から迷わず乳酸菌を取り入れるための考え方をまとめておきます。乳酸菌は薬のように厳密な摂取基準がなく、あくまで“続けやすさ”と“目的に合った選択”が結果につながりやすいとされています。過度に難しく考える必要はありません。

一般的な目安と個人差の整理

まず大前提として、乳酸菌には公的機関による公式な「1日の推奨摂取量」は存在しません。そのため、研究やメーカーの一次情報を参考にした“現実的な目安”として、1日100億〜500億個程度が多く採用されています。もちろん、食品によって含有量は大きく異なり、ヨーグルト1個では約10億個程度とされています。

ただし、この目安はあくまで参考であり、作用の感じ方には個人差があります。腸内環境の状態や体質により、少量でも調子が整う方もいれば、ある程度の菌数が必要な方もいます。重要なのは、あなたが無理なく続けられる量を“安定して摂る”ことです。

食品・サプリの併用例

乳酸菌を十分に摂る方法として私がおすすめしているのは、食品+サプリの併用です。たとえば、以下のようなシンプルな組み合わせは、続けやすく、無理なく必要量に届きやすい方法です。

- 朝:ヨーグルト100g(約10億個)

- 夜:乳酸菌サプリ1〜2粒(数十億〜数百億個)

このように“食品で基礎をつくり、サプリで効率を補う”というスタイルが、多くの方にとって実践しやすいと感じています。もちろん、飲むヨーグルトや発酵食品(キムチ、味噌など)を組み合わせて楽しむのもよい方法です。

糖質・脂質が気になる方は、サプリ中心の方法に切り替えることでバランスを保ちやすくなります。食品とサプリのどちらが優れているかではなく、続けやすさこそが最大のポイントです。

注意点と医療相談の目安

乳酸菌は基本的に安全性の高い成分ですが、体質によっては以下のような軽い不調が起こる場合があります。

- 胃腸の張り

- ガスの増加

- 下痢や軟便

とくに、急に大量の乳酸菌食品を摂ったときや、糖分の多い乳酸菌飲料を頻繁に飲んだときに見られやすい傾向があります。こうした不調が続く場合は、いったん量を減らしたり、別の菌株に切り替えることで軽減が期待されます。

さらに、乳酸菌そのものではなく、食品に含まれる砂糖や脂質の過剰摂取につながる場合もあるため、栄養バランスには注意が必要です。症状が長引く、日常生活に影響が出る、といった場合は医療専門職に相談してください。

ポイントまとめ

- 乳酸菌の摂取量の公的基準はないが、研究では 100億〜500億個/日 がよく使われている

- ヨーグルト1個は約10億個なので、食品のみでの達成は難しい

- サプリと食品の併用で、無理なく必要量に届きやすい

- 不調が続く場合は量を減らすか菌株を変更

- 重要なのは「自分の体に合った形で、毎日続けること」

乳酸菌1日の摂取量についてのQ&A(読者のよくある質問)

Q1. 乳酸菌は1日にどれくらい摂るのが良いですか?

一般的には、公的な基準はありませんが、研究でよく採用されている 100億〜500億個/日 が一つの目安とされています。食品だけでは届きにくいため、ヨーグルトや乳酸菌飲料に加えて、サプリを併用すると安定して摂りやすくなります。

Q2. 乳酸菌を摂りすぎると副作用はありますか?

乳酸菌そのものの過剰摂取で重大な健康被害は起こりにくいとされていますが、体質によっては ガス・お腹の張り・下痢 が出る場合があります。症状が続く時は量を減らして様子を見るか、医療専門職に相談してください。

Q3. ヨーグルト何個で100億個に届きますか?

一般的なプレーンヨーグルト100gには約10億個の乳酸菌が含まれるとされています。そのため 100億個=ヨーグルト約10個分 に相当します。無理のない量で摂取するには、乳酸菌飲料やサプリの併用が現実的です。

Q4. 生きた乳酸菌と死菌(加熱殺菌乳酸菌)はどちらが良いですか?

どちらにも有用性が報告されており、“生きているかどうか”よりも 菌株の特性や目的との相性 の方が重要とされています。続けやすさや摂取しやすさも含めて選ぶと安心です。

Q5. 乳酸菌はいつ摂るのが効果的ですか?

厳密な決まりはありませんが、毎日続けられる時間帯が最適 とされています。生菌タイプを摂りたい場合や、血糖値・コレステロール対策を目的とする場合は、食後に摂る方法もよく用いられます。

Q6. ビフィズス菌も一緒に摂った方がいいですか?

ビフィズス菌は大腸に多く存在する重要な善玉菌で、乳酸菌と併用されることも多い菌種です。特に整腸を目的とする場合は、複数菌株を組み合わせる ことで腸内環境を整えやすくなるケースがあります。

Q7. 毎日飲むヨーグルトは砂糖が多いと聞きました。本当に大丈夫?

製品によっては糖質が多いものがあります。砂糖量が気になる場合は、低糖タイプや無糖ヨーグルト+サプリ の組み合わせが安心です。乳酸菌摂取のために糖質を過剰に摂るのは避けましょう。

Q8. 効果を感じるまでどれくらいかかりますか?

腸内環境の変化はすぐに現れにくく、一般的には 数週間〜数か月 の継続で変化を感じやすいとされています。短期で判断せず、続けながら体調を観察するのがおすすめです。

Q9. 子どもが乳酸菌サプリを飲んでも大丈夫ですか?

メーカーの対象年齢を必ず確認してください。乳酸菌自体は安全性が高いとされていますが、小児は用量が異なる場合があるため、表示どおりの利用が必須 です。不安な場合は医療専門職に相談してください。

Q10. 牛乳が苦手でも乳酸菌を摂れますか?

摂れます。乳酸菌サプリ・植物性乳酸菌・乳酸菌入りの粉末飲料など、乳成分を使わない製品も多数あります。乳アレルギーがある方は、原材料を必ず確認 しましょう。

コメント