「ヤクルト1000」は睡眠の質やストレス軽減に役立つとされ、テレビやSNSでも大きな話題になっています。手軽に腸活ができると人気ですが、「飲んではいけない人がいるのでは?」と不安に思う方も多いようです。実際、糖尿病や乳アレルギーなど一部の人にとっては注意が必要なケースがあります。

本記事では、ヤクルト1000を飲まない方がよい人の特徴や、飲みすぎによるリスク、医師に相談した方が良いケースを詳しく解説します。さらに、安全に続けるためのポイントも紹介します。自分に合った正しい取り入れ方を知り、安心して腸活に活かしましょう。

この記事を読んでわかること

- ヤクルト1000を飲んではいけない人の特徴とリスク

- 飲みすぎによる影響と注意点

- 医師や専門家に相談した方が良いケース

- 安全に取り入れるための具体的なポイント

ヤクルト1000とは?注目される理由

ヤクルト1000の特徴と乳酸菌シロタ株

ヤクルト1000は、乳酸菌シロタ株を世界最高密度で配合した乳酸菌飲料です。シロタ株は1930年代に日本人研究者の代田稔博士によって発見され、腸まで生きて届く強い耐性を持つことで知られています。従来の「ヤクルト」シリーズと比べ、1本(100ml)に含まれる乳酸菌の数は約1000億個とされており、腸内環境を整える働きが期待できます。

また、ヤクルト1000はコンビニやスーパーで購入できる市販タイプ「Yakult1000」と、ヤクルトレディを通じて宅配される「Y1000」の2種類があり、どちらも高濃度のシロタ株を摂取できることが特徴です。

睡眠・ストレス軽減効果が話題に

ヤクルト1000が注目される背景には、睡眠の質向上やストレス軽減に役立つ可能性があるという報告があります。メーカーの公式サイトによると、シロタ株の継続摂取により「一時的な精神的ストレスが緩和される」「睡眠の質が向上する」といった効果が確認されたとされています。

特に、現代社会では不眠やストレスに悩む人が多く、ヤクルト1000は“気軽にできるセルフケア”として幅広い年代に支持を集めています。

ただし、こうした効果はあくまで「期待されるもの」であり、すべての人に同じ結果が得られるわけではありません。体質や生活習慣によって実感の度合いは異なるため、過度な期待は禁物です。

ヤクルト公式が示す安全性と注意点

ヤクルト公式では、ヤクルト1000は食品であるため基本的に安心して飲めるとしています。しかし、乳を原材料としているため乳アレルギーを持つ人は注意が必要です。また、糖質が1本あたり約14g含まれているため、糖尿病や血糖値管理をしている人は飲む量に気をつける必要があります。

さらに、ヤクルト1000は医薬品ではないため、病気の治療を目的に使用することはできません。あくまで「日常の健康維持をサポートする食品」として捉えることが重要です。

ポイントまとめ

- ヤクルト1000は乳酸菌シロタ株を高密度に含む乳酸菌飲料

- 睡眠の質やストレス軽減に役立つ可能性があると報告されている

- 効果の実感には個人差があるため過度な期待は禁物

- 乳アレルギーや糖質制限中の人は注意が必要

- 医薬品ではなく、あくまで食品として活用することが大切

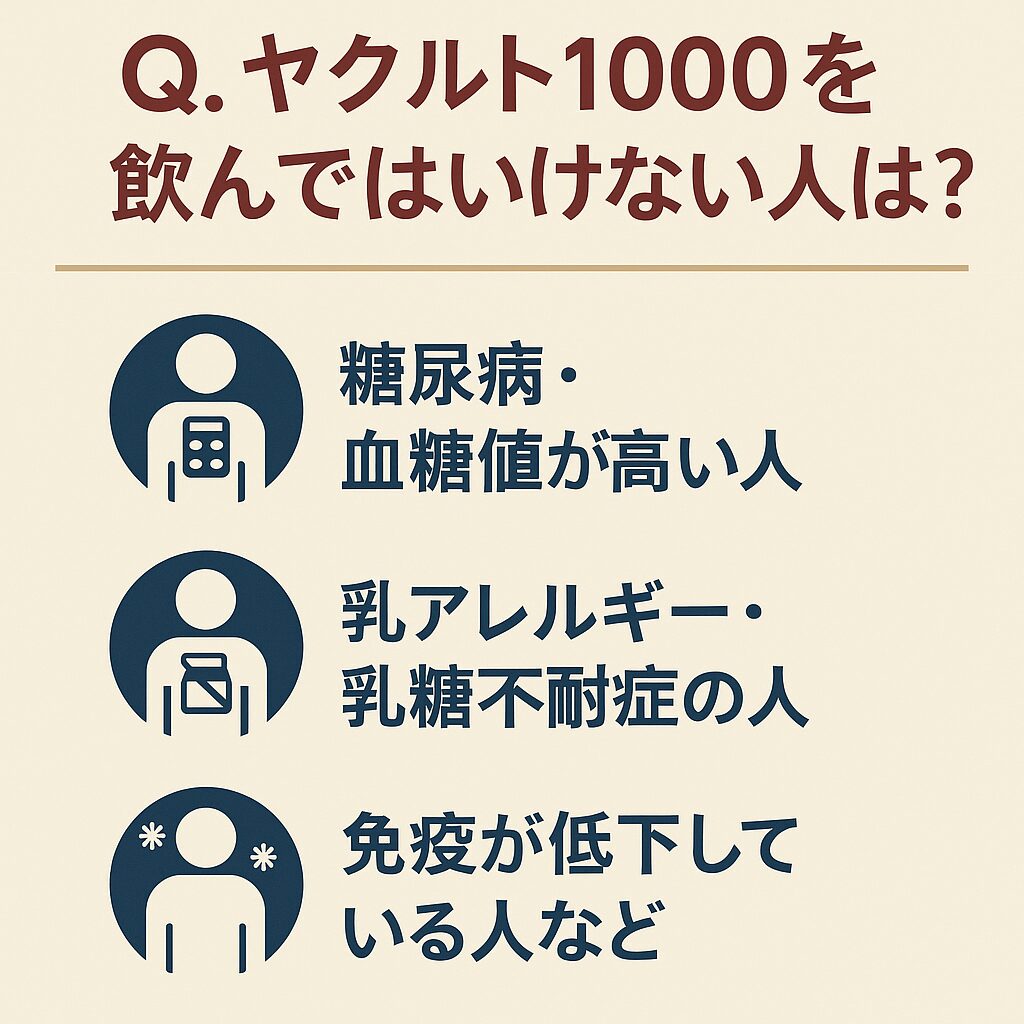

ヤクルト1000を飲んではいけない人とは?

ヤクルト1000と他の乳酸菌飲料の違いを知っておくと、より安全に選択できます。 → ヤクルト1000とR-1を徹底比較!効果・値段・選び方まとめ

糖尿病や血糖値に不安がある人

ヤクルト1000には1本あたり約14gの糖質が含まれています。一般的な清涼飲料水よりは少ないものの、毎日継続的に飲むことで糖質やカロリーの摂取が積み重なります。

そのため、糖尿病を指摘されている方や血糖値の上昇を抑える必要がある方は注意が必要です。厚生労働省でも「糖質摂取のバランス管理は生活習慣病予防に重要」と示されており、医師の指導のもとで判断することが推奨されます。

乳アレルギーや乳糖不耐症の人

ヤクルト1000は乳を原材料とした発酵乳飲料です。牛乳アレルギーを持つ方が摂取すると、皮膚のかゆみや腹部不快感などのアレルギー症状が出る恐れがあります。また、乳糖不耐症の人は乳糖を分解する酵素が不足しているため、腹痛や下痢を起こしやすくなります。

このため、乳に対して過敏な方は摂取を避けるか、少量から試すことが推奨されます。

免疫が低下している人(高齢者・病中病後など)

乳酸菌は基本的に食品由来で安全とされていますが、免疫力が極端に低下している場合には注意が必要と考えられています。たとえば大きな病気の治療中や入院中の方、抗がん剤治療などで免疫が抑制されている方は、腸内細菌のバランスが変化しやすく感染リスクが高まることが報告されています。

国立健康・栄養研究所などでも「免疫不全の患者はプロバイオティクスの摂取に注意が必要」とされています。飲用を検討する際は、必ず主治医に相談しましょう。

ポイントまとめ

- 糖尿病や血糖値コントロールが必要な人は糖質量に注意

- 乳アレルギーや乳糖不耐症の人は消化不良やアレルギー反応のリスクがある

- 免疫が低下している人は感染リスクに注意し、医師に相談が必要

- 基本的には食品だが、体質や病状により「飲んではいけない人」が存在する

飲みすぎに注意すべきケース

効果や副作用を詳しく知ることで、飲みすぎのリスクをより理解できます。 → ヤクルト1000 効果|あらゆる効果と副作用・口コミを徹底解説

糖質・カロリーの過剰摂取リスク

ヤクルト1000は1本あたり50kcal前後と飲料としては軽めですが、毎日複数本を飲むとカロリーと糖質の過剰摂取につながります。特に糖質は1本で約14g含まれており、清涼飲料水ほどではないにせよ、数本飲むと菓子類やジュースと同等の糖分量になります。糖質の過剰摂取は肥満や生活習慣病リスクを高める要因とされているため、1日1本を目安にすることが勧められています。

下痢・腹痛など腸への影響

乳酸菌は腸内環境を整える働きがある一方で、過剰に摂取すると一時的にお腹がゆるくなることがあります。特に腸が敏感な人や、乳糖不耐症の人は下痢や腹部膨満感を訴える場合があります。

国立健康・栄養研究所でも「プロバイオティクスは安全性が高い食品だが、人によっては胃腸症状が出ることがある」と示しており、飲みすぎによる腸内バランスの乱れには注意が必要です。

睡眠改善目的での過剰期待

ヤクルト1000が人気を集める理由のひとつが「睡眠の質向上効果」ですが、あくまで一時的な改善が期待されるという研究結果に基づいています。そのため「たくさん飲めば眠れるようになる」という考え方は誤解です。過剰に摂取しても効果が高まるわけではなく、むしろ糖質や消化器への負担が増す恐れがあります。

睡眠の改善には生活リズムやストレス管理も欠かせないため、ヤクルト1000を補助的に取り入れることが大切です。

ポイントまとめ

- ヤクルト1000の飲みすぎは糖質・カロリー過多につながる

- 下痢や腹部の不快感など腸への影響が出ることがある

- 睡眠改善目的で大量に飲んでも効果は増えない

- 1日1本を目安に、適量を守ることが安心

医師や専門家に相談した方が良い人

持病や薬を服用中の人

ヤクルト1000は食品であり基本的に安全とされていますが、持病を抱えている場合や薬を服用している場合は注意が必要です。特に糖尿病や高血圧、心臓病などの生活習慣病を治療中の方は、飲料に含まれる糖質や成分が体に影響を及ぼす可能性があります。厚生労働省も「食品やサプリメントの利用にあたっては医師に相談することが望ましい」としています。薬との相互作用は一般的には少ないと考えられますが、安心のため専門家の確認を得ることが推奨されます。

妊娠中・授乳中の女性

妊娠中や授乳中は体質が変わりやすく、普段は問題ない食品でも体調不良を引き起こすことがあります。ヤクルト1000自体は発酵乳飲料であり基本的には安全とされますが、妊娠中の便秘や下痢が悪化する可能性もあるため注意が必要です。また、授乳中は母乳を通じて乳糖が赤ちゃんに影響を与えるケースも考えられます。飲用を始める前に産婦人科や小児科の医師に確認すると安心です。

小児・高齢者の利用について

ヤクルト1000は子どもや高齢者でも飲めるとされていますが、体格や体調によっては飲む量を調整する必要があります。小児の場合は糖質摂取量が大人より少ないため、毎日飲むと糖分過多になる可能性があります。高齢者は消化機能が低下している場合があり、乳糖不耐症や胃腸不良を引き起こすこともあります。これらの年代では「少量から試す」「体調に合わせる」など慎重に取り入れることが重要です。

ポイントまとめ

- 持病や薬を服用中の人は、必ず医師に相談してから飲むのが安心

- 妊娠中や授乳中は体質変化により影響が出る可能性がある

- 小児や高齢者は体格や消化機能を考慮し、飲む量を調整する必要がある

- 不安がある場合は医師や栄養士に相談して判断するのがベスト

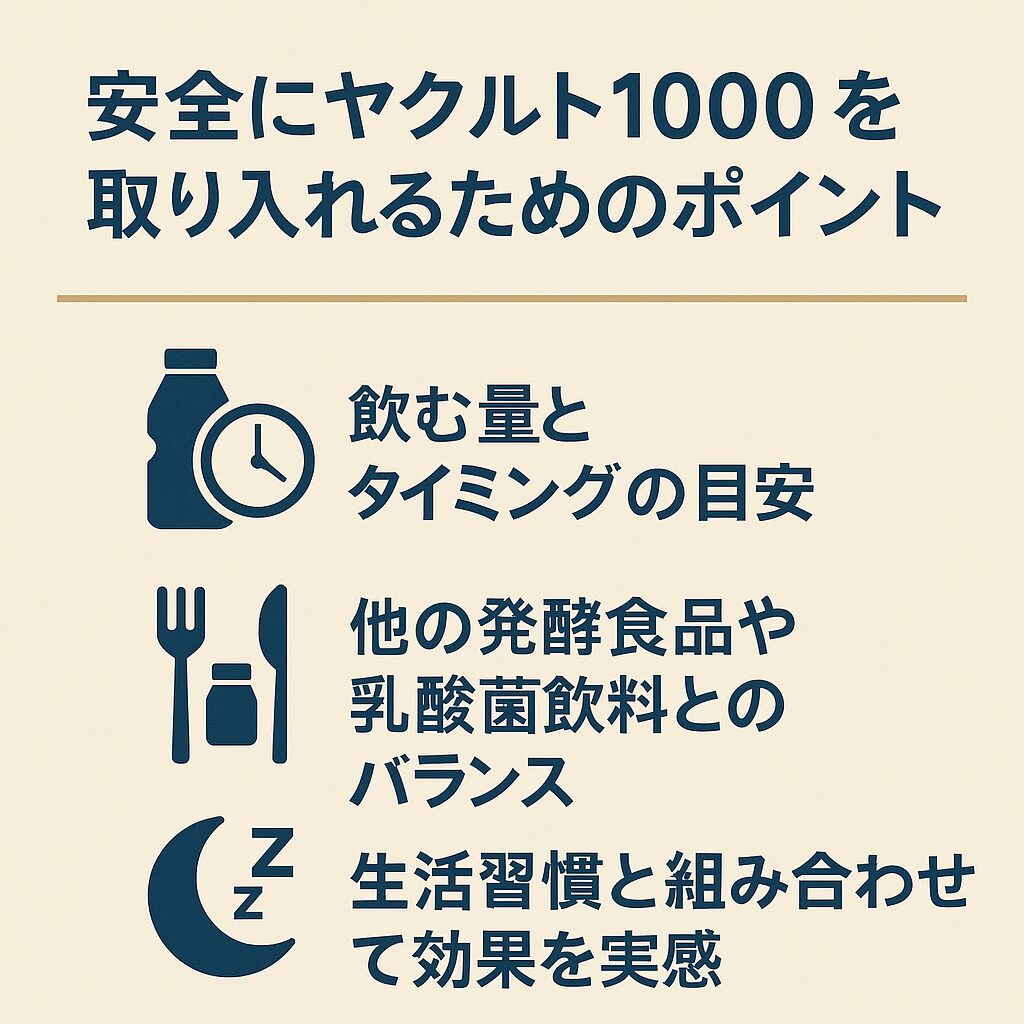

安全にヤクルト1000を取り入れるためのポイント

飲むタイミングを工夫することで、効果を最大限に活かせます。 → ヤクルト1000はいつ飲むと良い?寝る前のメリットとデメリットを徹底検証

飲む量とタイミングの目安

ヤクルト1000は1日1本(100ml)を目安に飲むのが推奨されています。メーカー公式でも「1日1本の継続」を基本としたデータが提示されており、複数本飲むことで効果が高まるという根拠はありません。飲むタイミングは特に決められていませんが、就寝前に飲むと「睡眠の質が向上した」と感じる人が多いようです。生活習慣に合わせて、無理なく続けられる時間帯を選ぶことが大切です。

他の発酵食品や乳酸菌飲料とのバランス

ヨーグルトや納豆、キムチなど、発酵食品にはさまざまな乳酸菌や酵母が含まれています。ヤクルト1000だけに偏るのではなく、食事全体で多様な菌を取り入れることが腸活に役立つと考えられています。また、ヨーグルトドリンクなど糖質を含む飲料を併用する場合は、1日の糖質摂取量が過剰にならないよう注意が必要です。

生活習慣と組み合わせて効果を実感

ヤクルト1000はあくまで「健康をサポートする食品」であり、生活習慣を改善しなければ十分な効果は期待できません。睡眠の質を高めたいなら、就寝前のスマホ使用を控えたり、寝室環境を整えたりといった基本的な対策も重要です。食生活全体では、食物繊維の摂取や規則正しい食事リズムを心がけることで乳酸菌の働きがよりサポートされます。

ポイントまとめ

- 1日1本を目安に飲むのが安心で効果的

- 飲むタイミングは自由だが、就寝前に飲むと睡眠改善を実感する人が多い

- 発酵食品や乳酸菌飲料はバランスよく組み合わせることが大切

- 睡眠改善や腸活には生活習慣の見直しも欠かせない

【まとめ】ヤクルト1000を飲んではいけない人と正しい付き合い方

ヤクルト1000は、腸内環境を整えたり睡眠の質をサポートする可能性があるとして、多くの人に支持されている乳酸菌飲料です。しかし「誰でも安心して飲める」わけではなく、体質や健康状態によっては注意が必要です。

たとえば糖尿病や血糖値が高めの人は、糖質の摂取量に配慮する必要があります。乳アレルギーや乳糖不耐症の人は、腹痛やアレルギー症状を引き起こす可能性があるため注意が求められます。また、免疫が低下している人や持病を抱えている人は、必ず医師に相談してから取り入れるのが安心です。

一方で、健康な人が適量(1日1本)を継続する分には、大きなリスクはないとされています。むしろ発酵食品や乳酸菌を食生活に取り入れることで、腸活や健康維持の一助となるでしょう。

ヤクルト1000を安全に取り入れるポイントは、「適量を守ること」「生活習慣と組み合わせること」「不安があれば専門家に相談すること」です。無理のない範囲で継続し、自分に合った腸活スタイルを見つけてください。

ポイントまとめ

- ヤクルト1000は基本的に安全だが、糖尿病・乳アレルギー・免疫低下などの場合は注意が必要

- 飲みすぎは糖質過剰や胃腸不良を招くリスクがある

- 妊娠中・授乳中・小児・高齢者は体調に合わせて医師と相談するのが安心

- 1日1本を目安に、生活習慣と合わせて取り入れることが大切

ヤクルト1000を飲んではいけない人とは?注意すべきリスクと対策 Q&A

Q1. ヤクルト1000は子どもが飲んでも大丈夫?

A. ヤクルト1000は基本的に子どもも飲めるとされています。ただし糖質が多く含まれているため、毎日飲むと糖分過多になる可能性があります。年齢や体格に応じて量を調整し、不安があれば小児科医に相談すると安心です。

Q2. ヤクルト1000と薬を一緒に飲んでも問題ない?

A. 一般的には食品であるため薬との相互作用は少ないと考えられています。ただし糖尿病薬や免疫抑制剤を服用中の方は注意が必要です。持病や服薬がある場合は、必ず主治医に相談してから取り入れましょう。

Q3. ヤクルト1000を毎日続けても問題はない?

A. 1日1本を目安に飲む分には問題ないとされています。ただし複数本飲むと糖質・カロリーの過剰摂取につながる可能性があります。厚生労働省の栄養指針でも「糖質摂取のバランス管理」が重要とされているため、適量を守ることが大切です。

コメント