血圧が高めだと診断されると、「薬に頼る前に生活習慣や食品で改善できないか」と考える人は少なくありません。近年注目を集めている「ヤクルト1000」は、乳酸菌シロタ株を高密度に配合し、ストレスや睡眠に良い影響をもたらすと報告されています。その一方で、「血圧にも効果があるのでは?」と気になる方も多いでしょう。

実際のところ、ヤクルト1000は血圧低下を目的とした商品ではなく、公式に機能表示されているのは「ストレス緩和・睡眠の質向上・腸内環境改善」です。しかし、ストレスや睡眠不足は血圧上昇の原因にもなるため、ヤクルト1000を続けることで間接的に血圧が安定する可能性は考えられます。

この記事では、ヤクルト1000と血圧の関係を科学的に整理し、研究データや注意点、他製品との違い、高血圧対策の生活習慣までわかりやすく解説します。

こちらの記事もおすすめです→ヤクルト1000とR-1を徹底比較!効果・値段・選び方まとめ

この記事を読んでわかること

- ヤクルト1000の成分や一般的なヤクルトとの違い

- 血圧と生活習慣の関係、乳酸菌の研究知見

- ヤクルト1000を飲む際の注意点や適量

- 高血圧対策に役立つ生活習慣と他製品との比較

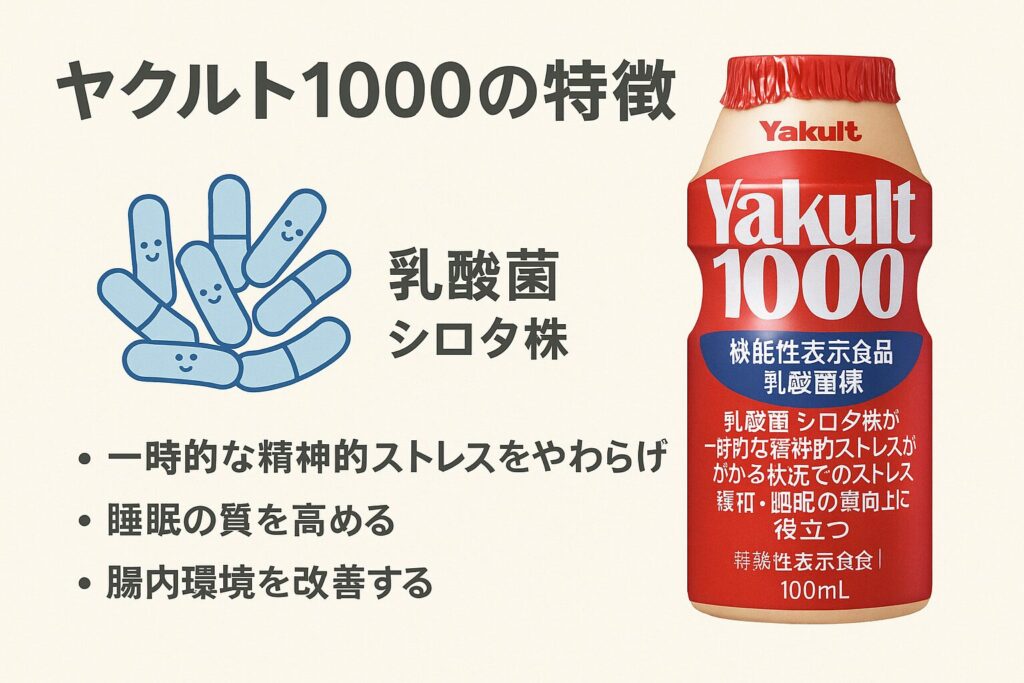

ヤクルト1000とは?特徴と成分を解説

ヤクルト1000の乳酸菌シロタ株とは

ヤクルト1000は、ヤクルト独自の「乳酸菌 シロタ株」を高密度で配合した乳製品乳酸菌飲料です。1本(100ml)に1000億個のシロタ株を含み、同社のヤクルト類で“史上最高密度”をうたう設計が特徴です。公式情報では1mlあたり10億個という高菌数・高密度で、胃酸や胆汁に耐えて生きて腸まで届く性質が示されています。

学術的にはシロタ株は従来「L. casei Shirota」と表記されてきましたが、分類の更新によりLacticaseibacillus paracasei strain Shirotaとも記されます(ヤクルトの日本語表記は引き続き「L.カゼイ YIT 9029」を採用)。同社の英語ページでも「100 billion Lacticaseibacillus paracasei strain Shirota per bottle」と明記されており、菌株レベルで同一のことがわかります。

機能性としては、「一時的な精神的ストレスがかかる状況でのストレス緩和」「睡眠の質の向上(眠りの深さ・すっきりした目覚め)」、そして「腸内環境の改善」が報告されていると届出表示で案内されています。ここで重要なのは、ヤクルト1000は機能性表示食品であり、特定保健用食品(トクホ)ではないため、消費者庁長官の個別審査は受けていない点です(事業者の責任で表示)。

ストレス・睡眠との関係

ヤクルト1000の機能は、ストレス関連指標や主観評価(VAS)、唾液中コルチゾール濃度などを用いた試験の結果に基づいて届出表示されています。公式情報では「シロタ株を1000億個含む飲料の継続飲用により、ストレス体感の抑制や唾液中コルチゾール上昇の抑制がみられた」と要約され、睡眠の質(眠りの深さ・目覚めのすっきり感)にも良い影響が報告されています。ここでのポイントは、“一時的な精神的ストレスがかかる状況”に限定した機能であり、疾病の診断・治療・予防を目的とするものではないということ。効果には個人差があり、医薬品の代替ではない点を理解しておきましょう。

この“ストレス・睡眠”領域のポジティブな作用が、自律神経・生活リズムの整いを通じて、間接的に日中のコンディション(活動量や食選択)に波及する可能性はあります。しかし、「ヤクルト1000=直接血圧が下がる」とは届出されていません。血圧に関してはこの後の章で、乳酸菌研究の知見と切り分けながら慎重に検討します。

参照元・ヤクルト

ポイントまとめ

- ヤクルト1000はシロタ株を1000億個/100ml含む高密度設計で、生きて腸に届くことが特徴。

- 機能はストレス緩和・睡眠の質向上・腸内環境の改善で、機能性表示食品(トクホではない)。

- 似た製品のY1000は1100億個/110ml、ヤクルト400は400億個/80mlと菌数が異なる。

- 血圧低下は届出機能に含まれないため、直接効果としては慎重に解釈する。

血圧と生活習慣の関係を知ろう

高血圧が起こる原因

高血圧は「遺伝要因」と「環境要因(生活習慣)」が複雑に絡み合って発症します。厚生労働省や日本高血圧学会のガイドラインによれば、日本人の高血圧は特に塩分摂取過多が大きなリスクとされています。食塩は血液中のナトリウム濃度を上げ、体内の水分量を増加させることで血圧を押し上げる作用があるためです。

さらに、運動不足・肥満・過度の飲酒・喫煙・ストレスなども血圧上昇の要因とされています。これらは交感神経を刺激したり、血管内皮の機能を低下させることで、血圧コントロールに悪影響を及ぼします。

生活習慣と血圧の関係

高血圧の予防や改善には、生活習慣の改善が不可欠です。日本高血圧学会が推奨する「減塩目標」は1日6g未満とされており、漬物や味噌汁、加工食品に多く含まれる隠れ塩分への注意が必要です。

また、適度な運動(有酸素運動を週150分程度)や体重管理は血圧低下に有効とされています。肥満はインスリン抵抗性や交感神経の活性化を通じて高血圧を助長するため、体重を減らすこと自体が降圧効果をもたらします。

さらに、**飲酒は1日アルコール20g以下(日本酒1合、ビール中瓶1本程度)**に制限し、禁煙を徹底することが望ましいとされています。

腸内環境と血圧の関係

近年の研究では、腸内細菌叢と高血圧の関連も注目されています。動物実験や一部の臨床研究から、腸内細菌が産生する**短鎖脂肪酸(酪酸など)**が血管拡張や免疫調節に関与する可能性が報告されています。腸内細菌の多様性が低下すると、血圧が上がりやすくなる傾向があるとも言われています。

乳酸菌やビフィズス菌などのプロバイオティクスは腸内環境を改善し、間接的に血圧に良い影響を与える可能性があるとされますが、その効果の程度や持続性にはまだ研究途上の部分も多いのが現状です。

ポイントまとめ

- 日本人の高血圧は塩分の摂りすぎが大きな原因とされている

- 肥満・運動不足・飲酒・喫煙・ストレスも血圧上昇の要因となる

- 減塩(1日6g未満)、適度な運動、禁煙・節酒が基本の生活習慣改善策

- 腸内環境の乱れは高血圧リスクと関連があり、乳酸菌が間接的に影響する可能性がある

ヤクルト1000で血圧は下がるのか?研究と根拠

乳酸菌と血圧の関連研究

これまでの研究では、乳酸菌や発酵食品の摂取が血圧にプラスの影響を与える可能性が報告されています。特に、乳酸菌が腸内環境を改善し、短鎖脂肪酸の産生や自律神経バランスの調整に寄与することが知られています。

一部の臨床試験では、乳酸菌を含むヨーグルトやサプリを摂取した人で、収縮期血圧(上の血圧)が数mmHg低下したとの報告があります。ただし、この効果は菌種や菌株によって差が大きく、すべての乳酸菌食品に共通するものではありません。

また、乳酸菌による降圧効果はあくまで補助的なものと考えられ、医薬品の降圧剤に比べると効果は小さいとされています。

ヤクルト1000に関する報告事例

ヤクルト1000そのものについては、公式に届出されている機能は「ストレス緩和・睡眠の質向上・腸内環境改善」であり、血圧低下についての機能表示はされていません。

ただし、愛飲者の中には「飲み続けて血圧が安定した気がする」といった口コミも見られます。これらは、ストレス軽減や睡眠改善による間接的な血圧コントロールへの寄与が考えられるものの、科学的に因果関係が証明されたわけではない点に注意が必要です。

現時点では「ヤクルト1000を飲むと血圧が下がる」と断言できるエビデンスはなく、あくまで生活習慣全体の中のサポート要素として位置づけるのが適切です。

科学的に確認されている範囲

消費者庁の機能性表示食品データベースでも、ヤクルト1000は血圧に関する機能は登録されていません。あくまで精神的ストレス下における気分の安定や睡眠の質改善に関するデータのみが根拠として提出されています。

一方で、腸内環境や自律神経のバランスが整うことで間接的に血圧が安定しやすくなる可能性は考えられます。例えば、睡眠不足やストレスは交感神経を活発化させ、血圧を上げる要因となるため、それらを改善するヤクルト1000の作用が「結果的に血圧に良い影響をもたらす」ケースはあり得ます。

しかし、この点は「推測レベル」であり、医学的に確立した事実ではないことを強調しておく必要があります。

ポイントまとめ

- 乳酸菌が血圧にプラスの影響を与える可能性は研究で報告されている

- ヤクルト1000は「血圧が下がる」とは機能表示されていない

- 血圧安定はストレス軽減や睡眠改善を通じた間接的効果の可能性にとどまる

- 医薬品に比べると乳酸菌の効果は小さく、生活習慣改善と併用が重要

ヤクルト1000を飲む際の注意点

飲むタイミングと適量

ヤクルト1000は、1日1本(100ml)を目安に継続的に飲むことが推奨されています。メーカー公式でも「1日あたりの摂取目安量は1本」と案内されており、複数本をまとめて飲んでも効果が高まるわけではありません。

また、飲むタイミングに厳密な指定はありませんが、実際には就寝前に飲むと睡眠の質向上を実感しやすいという声が多く聞かれます。これは届出表示の「睡眠の質改善」に基づいた活用法といえるでしょう。

ただし、時間にこだわるよりも「毎日継続すること」が最も重要です。乳酸菌は腸内で定着するわけではなく、飲み続けて腸内環境に影響を与えるという性質があるためです。

糖分やカロリーに注意

ヤクルト1000は1本あたり約50kcal、糖質は約12g含まれています。これは清涼飲料や甘いお菓子ほどではありませんが、毎日飲むとなると無視できないエネルギー量です。

高血圧と並行して肥満や糖尿病予備群がある人にとっては、糖質の過剰摂取が血圧コントロールに悪影響を及ぼす可能性もあるため注意が必要です。

もし糖質を控えたい場合は、宅配専用の「Yakult1000 カロリーハーフ」などを利用するのも選択肢の一つです。こうしたバリエーションは、健康状態やライフスタイルに合わせて活用すると良いでしょう。

薬との併用は大丈夫?

ヤクルト1000は食品であり、医薬品ではないため、基本的に降圧薬などと一緒に飲んでも大きな問題はないとされています。ただし、薬の効果を直接高めたり弱めたりする証拠はないため、あくまで「補助的な健康食品」と考えることが大切です。

一方で、糖尿病薬やステロイドなどを服用している場合には、腸内環境や代謝に影響を及ぼす可能性がゼロとは言えません。心配な方は主治医や薬剤師に相談したうえで取り入れるのが安心です。

また、妊娠中や授乳中の方、小さな子どもに与える際も、個人差があるため「飲んでよいかどうか」を事前に確認しておくと安全です。

ポイントまとめ

- 1日1本が目安。飲むタイミングは自由だが、就寝前に飲む人が多い

- 毎日継続することが腸内環境改善のポイント

- 1本あたり約50kcal・糖質約12g。肥満や糖尿病リスクがある人は要注意

- 医薬品との大きな相互作用は知られていないが、不安な場合は医師・薬剤師に相談を

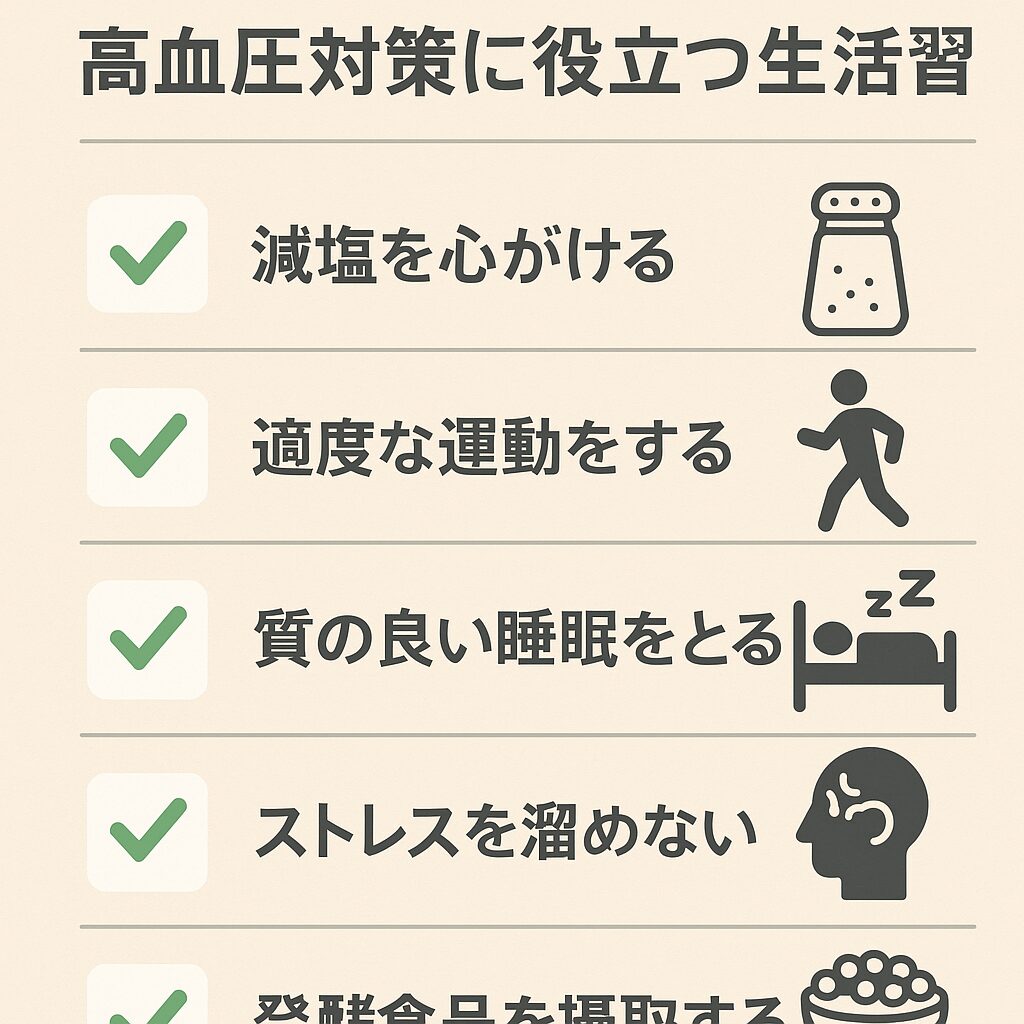

高血圧対策に取り入れたい生活習慣

食事の工夫(減塩・発酵食品)

高血圧予防・改善の基本は「減塩」です。厚生労働省や日本高血圧学会は、1日あたりの食塩摂取量を6g未満に抑えることを推奨しています。しかし、日本人の平均摂取量は約9〜10gと依然高く、味噌汁・漬物・加工食品などの「隠れ塩分」が大きな原因です。

具体的には、だしや香辛料、レモン汁などを活用して塩分を使わずに味を引き立てる工夫が効果的です。また、カリウムを多く含む野菜や果物(バナナ、ホウレンソウ、トマトなど)はナトリウム排出を助け、血圧安定に寄与します。

さらに、納豆や味噌、ヨーグルトなどの発酵食品は腸内環境を整えるだけでなく、血管機能の維持にもつながる可能性が指摘されています。乳酸菌や納豆菌は、腸内細菌叢を介して間接的に血圧調整に作用する可能性があるため、積極的に取り入れたい食品群です。

適度な運動と睡眠

有酸素運動(ウォーキング・ジョギング・自転車など)を週150分程度行うことが推奨されています。運動は血管の柔軟性を保ち、交感神経の過剰な働きを抑える効果が期待できます。また、筋トレも軽度〜中等度なら血圧コントロールに役立つとされています。

睡眠も高血圧対策には欠かせません。睡眠不足や不規則な睡眠は交感神経を刺激して血圧を上げる要因になります。逆に、深い睡眠がとれると副交感神経が優位になり、血管がリラックスして血圧が安定しやすくなります。ヤクルト1000が「睡眠の質改善」をサポートするとされるのは、この観点で間接的なメリットにつながる可能性があります。

ストレス管理の重要性

精神的ストレスは交感神経を活発にし、心拍数や血圧を上げます。過度なストレスが続くと高血圧が慢性化しやすいため、リラクゼーションや趣味の時間を持つことは非常に大切です。

瞑想、深呼吸、アロマテラピーなどのリラックス法は、自律神経を整え、血圧を下げるサポートになります。

また、ストレスによる過食や飲酒を避け、規則正しい生活リズムを保つことも、血圧コントロールに直結します。

ポイントまとめ

- **減塩(1日6g未満)**を徹底し、野菜・果物からカリウムを摂取する

- 発酵食品や乳酸菌を日常的に取り入れることで腸内環境を改善

- 有酸素運動を週150分、良質な睡眠で自律神経を整える

- ストレスマネジメント(瞑想・趣味・リラックス法)が血圧安定に重要

ヤクルト1000と他製品の比較

ヤクルト400・R-1との違い

ヤクルト製品には複数のラインナップがあり、それぞれ目的や機能が異なります。代表的なものを整理すると次の通りです。

| 製品名 | 乳酸菌株 | 1本あたりの菌数 | 容量 | 主な特徴 | 区分 |

|---|---|---|---|---|---|

| ヤクルト1000 | シロタ株 | 1000億個 | 100ml | ストレス緩和・睡眠の質改善・腸内環境改善 | 機能性表示食品 |

| Y1000 | シロタ株 | 1100億個 | 110ml | 上記と同等、店頭購入可能 | 機能性表示食品 |

| ヤクルト400 | シロタ株 | 400億個 | 80ml | 腸内環境改善(トクホ) | 特定保健用食品 |

| R-1ヨーグルト | 乳酸菌1073R-1株 | 約100億個 | 112ml/カップ | 免疫サポート(インフルエンザ予防研究で注目) | 機能性表示外(飲料は特定保健用食品なし) |

ヤクルト1000と400は同じ「シロタ株」ですが、菌数・容量・表示区分が大きく異なります。ヤクルト1000は菌数が多い一方で「機能性表示食品」、ヤクルト400は菌数が少なめながら「トクホ」として消費者庁の審査を通過しています。

R-1ヨーグルトは異なる菌株(1073R-1株)を使用しており、免疫力サポートを訴求している点で差別化されています。

どんな人に向いているか

- ヤクルト1000:ストレスや睡眠に悩みがある人、腸内環境を整えたい人。血圧に関しては直接効果は不明だが、間接的な健康サポートを求める層に向く。

- Y1000:コンビニやスーパーで手軽に購入したい人。菌数はさらに多く、継続しやすい。

- ヤクルト400:トクホの安心感を重視し、腸内環境改善を目的とする人。糖質オフタイプもあり、糖質制限中の人に適する。

- R-1:免疫サポートを期待したい人や、風邪・インフルエンザの流行期に体調管理を意識する人に適している。

コストパフォーマンスの考え方

価格は販売経路や本数によって異なりますが、一般的にヤクルト1000(宅配専用)はやや高め、Y1000(店頭)はやや安価、ヤクルト400は宅配専用で中間的、R-1は店頭販売で比較的入手しやすい価格帯です。

コストを考えると、長期継続が前提となるため「目的に合った菌株」「購入しやすさ」「飲み続けやすさ」を基準に選ぶのが合理的です。例えば、睡眠改善が第一の目的ならヤクルト1000、免疫サポートならR-1、腸内環境改善を重視するならヤクルト400というように、自分の悩みと照らし合わせて選択すると無駄がありません。

ポイントまとめ

- ヤクルト1000はシロタ株を高密度配合し、睡眠・ストレス改善を主目的とする

- ヤクルト400は菌数は少ないが「トクホ」として腸内環境改善の信頼性が高い

- R-1は免疫サポートが特徴で、血圧とは直接関係しない

- 価格・入手しやすさ・目的を踏まえて継続できる製品を選ぶことが重要

ヤクルト1000と血圧対策のまとめ

本記事のまとめ

ここまで見てきたように、ヤクルト1000は乳酸菌シロタ株を高密度に含み、ストレス緩和・睡眠の質向上・腸内環境改善が期待される飲料です。ただし、公式に認められている機能はこの範囲に限られ、「血圧が下がる」との効果は表示されていません。

一方で、ストレスや睡眠不足は高血圧を悪化させる大きな要因であるため、ヤクルト1000を継続的に飲むことで「間接的に血圧に良い影響が及ぶ可能性」は考えられます。

継続するための工夫

ヤクルト1000を取り入れる際には、毎日1本を継続することが大切です。腸内で乳酸菌が定着するわけではなく、継続摂取することで腸内環境に影響を与えるためです。

また、糖質やカロリーもあるため、食事全体のバランスを見ながら取り入れる必要があります。甘い飲料やお菓子と一緒に摂ると糖質過多になりかねないため、習慣として組み込みやすいタイミングを決めると良いでしょう。

注意点と今後の研究課題

ヤクルト1000は健康サポート飲料であり、医薬品の代わりではない点を忘れてはいけません。高血圧で治療中の方は、医師の指導を優先しながら補助的に活用するのが望ましいです。

今後の研究では、乳酸菌シロタ株と血圧の関係をさらに詳しく解明することが期待されます。特に、「睡眠改善やストレス緩和を通じた間接的な血圧コントロール効果」が科学的に裏付けられるかどうかが注目される分野です。

ポイントまとめ

- ヤクルト1000は「血圧を下げる」とは公式には表示されていない

- ストレス・睡眠改善を通じて間接的に血圧に良い影響がある可能性はある

- 毎日1本の継続摂取が大切。糖質やカロリーの取りすぎには注意

- 高血圧治療中の方は、医師の指導を優先しつつ補助的に利用するのが望ましい

ヤクルト1000と血圧に関するQ&A

ヤクルト1000を飲むと本当に血圧は下がりますか?

ヤクルト1000の機能性表示は「ストレス緩和・睡眠の質改善・腸内環境改善」であり、血圧を直接下げる効果は認められていません。ただし、睡眠不足やストレスが改善されることで、間接的に血圧が安定する可能性は考えられます。医薬品のような降圧作用は期待せず、生活習慣改善の補助として活用するのが適切です。ヤクルト1000は高血圧の薬と一緒に飲んでも大丈夫ですか?

ヤクルト1000は食品であり、降圧薬と一緒に摂取しても基本的に問題はないとされています。ただし、糖尿病薬やステロイドなどを服用中の方は腸内環境や代謝への影響が懸念される場合もあります。不安がある場合は主治医や薬剤師に相談するのが安全です。ヤクルト1000はいつ飲むのが効果的ですか?

飲む時間に明確な指定はありませんが、睡眠の質改善を目的とするなら**就寝前**に飲む人が多いです。大切なのは毎日継続することです。乳酸菌は腸内に定着せず、継続的に摂取することで腸内環境に影響を与えます。ヤクルト1000は糖質やカロリーが気になります。大丈夫ですか?

1本あたり約50kcal、糖質は約12gです。過剰でなければ問題ありませんが、肥満や糖尿病予備群の方は注意が必要です。糖質を控えたい方にはカロリーハーフタイプもあるため、自分の体質や生活習慣に合わせて選びましょう。ヤクルト400やR-1と比べて血圧対策にはどれが良いですか?

ヤクルト1000はストレス・睡眠に、ヤクルト400は腸内環境改善に、R-1は免疫サポートに特化しています。血圧対策に直結する製品は存在せず、どれも「補助的」な位置づけです。血圧改善を目指すなら、まずは減塩・運動・睡眠習慣の改善を基本とし、乳酸菌飲料はサポート役として取り入れるのが良いでしょう。参考元一覧

- 厚生労働省「日本人の食事摂取基準」:高血圧予防のための減塩目標(1日6g未満)に関する情報

- 日本高血圧学会「高血圧治療ガイドライン」:生活習慣改善(減塩・運動・節酒・禁煙・体重管理)に関する推奨事項

- ヤクルト本社公式サイト

- 「Yakult1000 製品情報」:シロタ株の菌数(1000億個/100ml)や機能性表示食品としての届出情報

- 「ヤクルト400 製品情報」:トクホ表示や菌数比較

- 「Y1000 製品情報」:店頭販売向け商品、菌数1100億個/110ml

- 消費者庁「機能性表示食品データベース」:ヤクルト1000に関する機能表示(ストレス・睡眠改善・腸内環境改善)

- 学術論文・研究報告

- 乳酸菌シロタ株や発酵食品と血圧の関連を示す基礎研究・臨床研究(短鎖脂肪酸や腸内環境と血圧の関係)

コメント